出張講座

出張講座について

京都華頂大学では、各教員の専門を生かした教育研究活動の成果を広く提供することを目的とした「出張講座(出前授業)」を実施しています。

学校行事や授業をはじめ、生涯学習等の機会にお役立てください。ご希望の場合は、下記「講座一覧」をご確認の上お申込みください。

講座のお申込みについて

【出張講座にお申込いただける機関等】

【出張講座にお申込いただける機関等】

● 自治体などの公的機関

● 高等学校・中学校等の教育機関(高大連携事業の一環により、講座にかかる費用は原則本学負担)

● 企業 等

※営利目的の事業等(販売を目的としたイベント等本学が不適当と判断する事業)における講義はお申込みいただけません。

予めご了承ください。

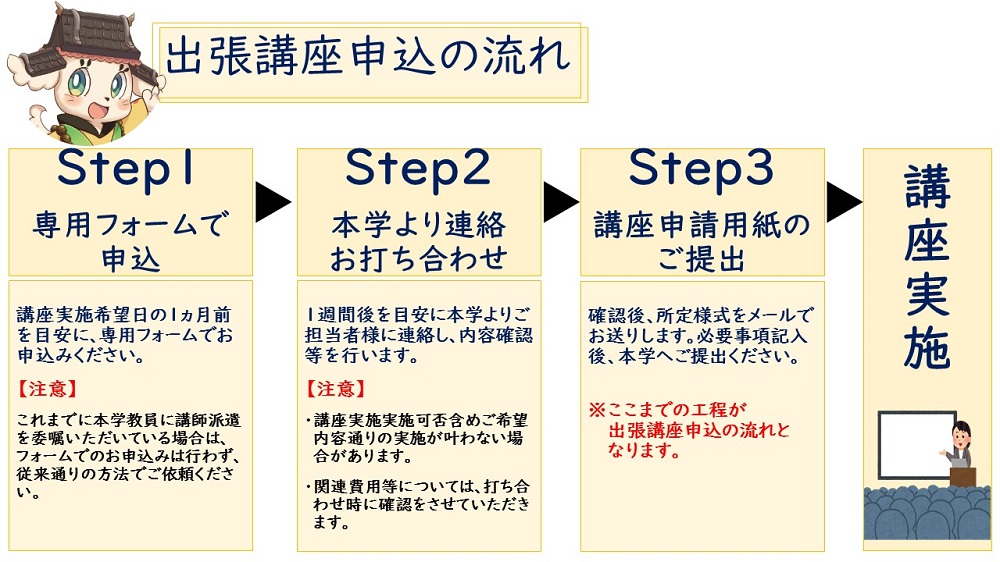

・スケジュール調整の都合上、なるべく1ヶ月前までにお申し込みください。

・可能な限りご希望に沿えるよう努めますが、教員の都合により対応できないこともございます。

その際には代替の日程や教員を提案させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

・直接教員へ依頼を行うことはご遠慮ください。

・専用フォームでの申込後、2週間が経っても本学から連絡がない場合は、教学部 教学課(075-551-1311)にご連絡ください。

講座一覧・申込フォーム

講座一覧(講座時間:60~90分を目安)

※令和7年6月1日現在。順次講座追加予定。

| 講座No. | テーマ | 内容 | 講師 |

|---|---|---|---|

| 1 | ウェブマーケティング入門 ―顧客・価値・拡散を体験する |

学校行事を題材に、ターゲット設定から告知プラン作成までを模擬体験し、ウェブマーケティングの思考プロセスを理解することをめざします。 | 積 高之 京都華頂大学 現代生活学部 生活情報学科 准教授 |

| 2 | 生成AIで磨く コピーとビジュアル |

各自で考えたキャッチコピーをその場で生成AIにリライト・画像化し、AIを「アイデア増幅装置」として捉える視点を養います。 | |

| 3 | AIと共存するための サイバーセーフティ |

生成AIによるフィッシング自動化やディープフェイク拡散など最新脅威を紹介し、具体的な防衛行動をワークで体得します。 | |

| 4 | バズの裏側 ―SNS投稿で気を付ける5つの観点 |

炎上事例や著作権トラブルをケーススタディで検証し、安全かつ効果的な投稿ガイドラインを共同で策定します。 | |

| 5 | 社会科学系の 探求授業の進め方について |

探求授業の進め方を高校生の視点から説明します。 講座の内容はテーマの発見方法⇒テーマについての情報の収集方法⇒テーマの絞り込みの方法⇒リサーチ・クエスチョン(RQ)の設定⇒RQに関する情報の収集⇒RQの回目のための研究技法と実施方法⇒調査結果とレポートの作成方法となります。 |

佐藤 善信 京都華頂大学 現代生活学部 生活情報学科 学科長・教授 |

| 6 | 大学でのキャリア選択で 悩まないために |

大学の社会・人文科学系の学部に入学すると、将来のキャリアや具体的な就職先に迷うことが多いです。それはこれらの学問領域が理工系と比べて、学習領域が漠然としているからです。 このような中で、自己探求(自分がどの分野に向いているのか)の方法を具体的に説明します。 |

|

| 7 | 和食の歴史から考える日本文化 | 皆さんは「おすし」は好きですか? 「おすし」は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」のなかでも特に大切な日本の食文化ですが、実は、いまの「おすし」が生まれたのは江戸時代になってからです。これまでの「おすし」の歴史をたどりながら、「和食」の未来を考えてみましょう。 |

橋本 道範 京都華頂大学 日本文化学部 日本文化学科 学部長/学科長・教授 春学期期間可能曜日 :月・金・土 |

| 8 | 平安貴族たちの生活 |

平安貴族と聞いて皆さんはどんな姿を想像しますか。優雅な暮らし?仕事は何をしていたの、などその実態はあまり知られていません。私たちと同じように生まれ、恋をして結婚し、さまざまな人生を送っていきました。 平安貴族の姿が描かれた日記や文学作品を通して考えてみましょう。 |

工藤 美和子 京都華頂大学 日本文化学部 日本文化学科 教授 春学期期間可能曜日 :月・土 |

| 9 | 家族の歴史 |

現在、核家族は当たり前の家族ではなくなりつつあります。 この核家族は近代家族といわれる家族の形です。では、この核家族=近代家族は歴史的にどのように形成されてきたのかを、みなさんとともに考えます。また、今後の家族の展望についても考えてみましょう。 |

新矢 昌昭 京都華頂大学 日本文化学部 日本文化学科 教授 春学期期間可能曜日 :土 |

| 10 | お寺の歴史 |

日本の社会の中で、お寺や神社は大変大きな役割をもっていました。病気を治すための祈り、農業の豊作への祈り、国家安泰への祈り。また現世の祈りだけでなく、亡くなった人を弔うことなど、多くの役割がお寺に担われてきています。 京都には多くのお寺があり、それぞれに深い歴史があります。皆さんが知るお寺を取り上げ、お寺の歴史を学んでいきます。 |

伊藤 茂樹 京都華頂大学 日本文化学部 日本文化学科 准教授 春学期期間可能曜日 :木・土 |

お問い合わせ窓口

| 総合窓口 | 教学部 教学課 〒605-0062 京都市東山区林下町3-456 |

|---|---|

| TEL | 075-551-1311 |

| kyougaku@kyotokacho-u.ac.jp |