食物栄養学科 管理栄養学専攻/食文化専攻[管理栄養士養成課程]

![家政学部 食物栄養学科 管理栄養学専攻/食文化専攻[管理栄養士養成課程]](https://www.kyotokacho-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/kacho_mv_foodandnutrition_2023.png)

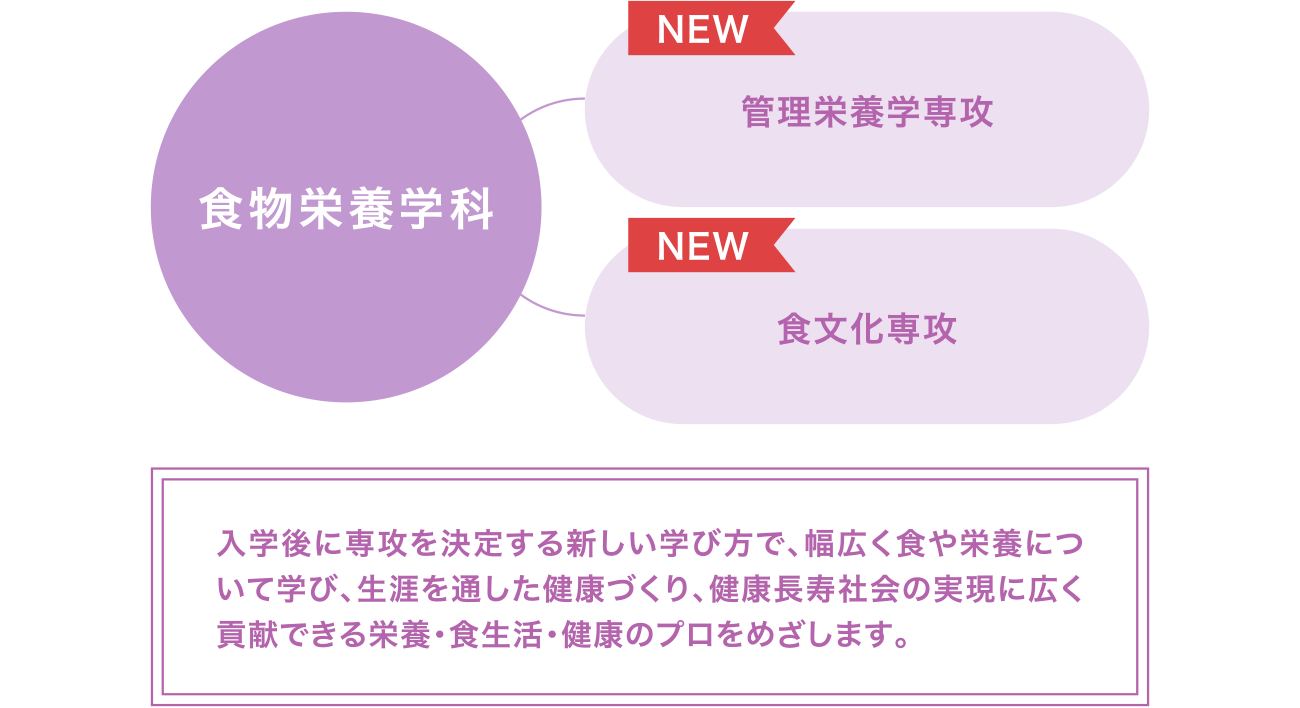

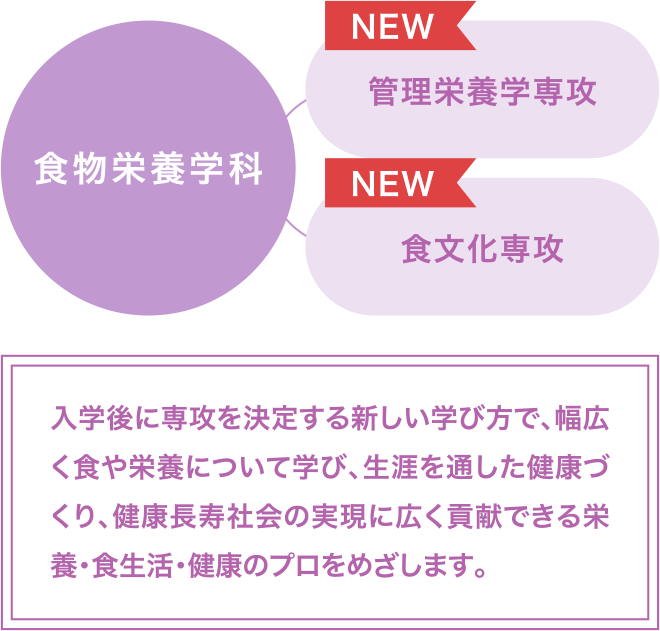

入学後に専攻を決定する

新しい学び方で、

健康の維持・増進に向けた

栄養指導ができる

専門性とスキルを身につける。

「管理栄養学専攻」では、健康長寿社会の実現に貢献できる管理栄養士や栄養教諭を養成します。「食文化専攻」では、食生活に欠かせない文化や環境について幅広い知識や技術を学びます。

専攻の決定は入学後ですが、いずれも健康の維持・増進に向けた栄養指導ができる高度な専門知識と技術を身につけます。調理だけでなく、食育、生活習慣病の発症予防、地産地消、SDGsなど現代の食物と栄養の課題に取り組む人材を養成します。

食物栄養学科 3つのポイント

-

POINT 1

入学後に専攻を決定する

新しい学び方。専攻の決定は入学後。「管理栄養学専攻」では、健康長寿社会の実現に貢献できる管理栄養士や栄養教諭を養成します。

「食文化専攻」では、食生活に欠かせない文化や環境について幅広い知識や技術を学びます。 -

POINT 2

学びを生かして

地域社会に貢献。学んだ知識やスキルを生かして「食・栄養・健康」の重要性を地域に発信しています。

食品ロスやエコに関するイベントや活動に積極的に参加することでコミュニケーション能力や実践力を身につけます。 -

POINT 3

徹底したサポートで

国家試験合格に向け丁寧に指導。1年生から国家試験を意識した段階的な学修が可能。高校で学ぶ化学・生物の復習から始め、模擬試験を繰り返し行うことで傾向と対策をつかみます。

一人ひとりの進度に応じた個別フォローを徹底し、きめ細かくサポートします。

食物栄養学科 カリキュラム

-

基本科目

必修科目

選択科目

-

総合科目

ブッダの教え、法然上人の思想と生涯 など

+

発展科目

生活者の視点から考えられる、食とライフスタイルの課題

- 生活科目群

-

(1〜3年次)

- 管理栄養士特論Ⅰ

- 管理栄養士特論Ⅱ

- 管理栄養士特論Ⅲ

- 家族関係論

- 衣生活論

- 衣生活実習

- 家庭経済学

- 生活経営学

- 住生活論

- 管理栄養士関連科目群

-

専門基礎分野(1・2年次 必修科目)

- 健康栄養概論

- 公衆衛生学

- 解剖・生理学Ⅰ

- 解剖・生理学Ⅱ

- 解剖生理学実験

- 生化学Ⅰ

- 生化学Ⅱ

- 生化学実験Ⅰ

- 生化学実験Ⅱ

- 病理病態学Ⅰ

- 病理病態学Ⅱ

- 微生物学

- 微生物学実験

- 調理学

- 調理学実験

- 調理学実習Ⅰ

- 調理学実習Ⅱ

- 食品学Ⅰ

- 食品学Ⅱ

- 食品学実験Ⅰ

- 食品学実験Ⅱ

- 食品衛生学

- 食品衛生学実験

-

専門分野(1~4年次 必修科目)

- 基礎栄養学

- 基礎栄養学実験

- 応用栄養学Ⅰ

- 応用栄養学Ⅱ

- 応用栄養学Ⅲ

- 応用栄養学実習

- 栄養教育論Ⅰ

- 栄養教育論Ⅱ

- 栄養教育論Ⅲ

- 栄養教育論実習Ⅰ

- 栄養教育論実習Ⅱ

- 臨床栄養学Ⅰ

- 臨床栄養学Ⅱ

- 臨床栄養学Ⅲ

- 臨床栄養学Ⅳ

- 臨床栄養学実習Ⅰ

- 臨床栄養学実習Ⅱ

- 公衆栄養学Ⅰ

- 公衆栄養学Ⅱ

- 公衆栄養学実習

- 給食経営管理論Ⅱ

- 給食経営管理論Ⅲ

- 給食経営管理実習

- 免許・資格諸課程科目

-

(1〜4年次)

-

栄養教諭一種免許状取得に必要な教職課程

- めざす進路に応じた臨地実習を選択

-

必修科目

- 給食経営管理臨地実習Ⅰ(給食の運営)

- 給食経営管理臨地実習Ⅱ

- 公衆栄養学臨地実習

- 臨床栄養学臨地実習Ⅰ

- 臨床栄養学臨地実習Ⅱ

-

めざす免許・資格

管理栄養士国家試験受験資格、栄養士、栄養教諭一種免許状、食品衛生管理者及び食品衛生監視員(任用)資格

-

-

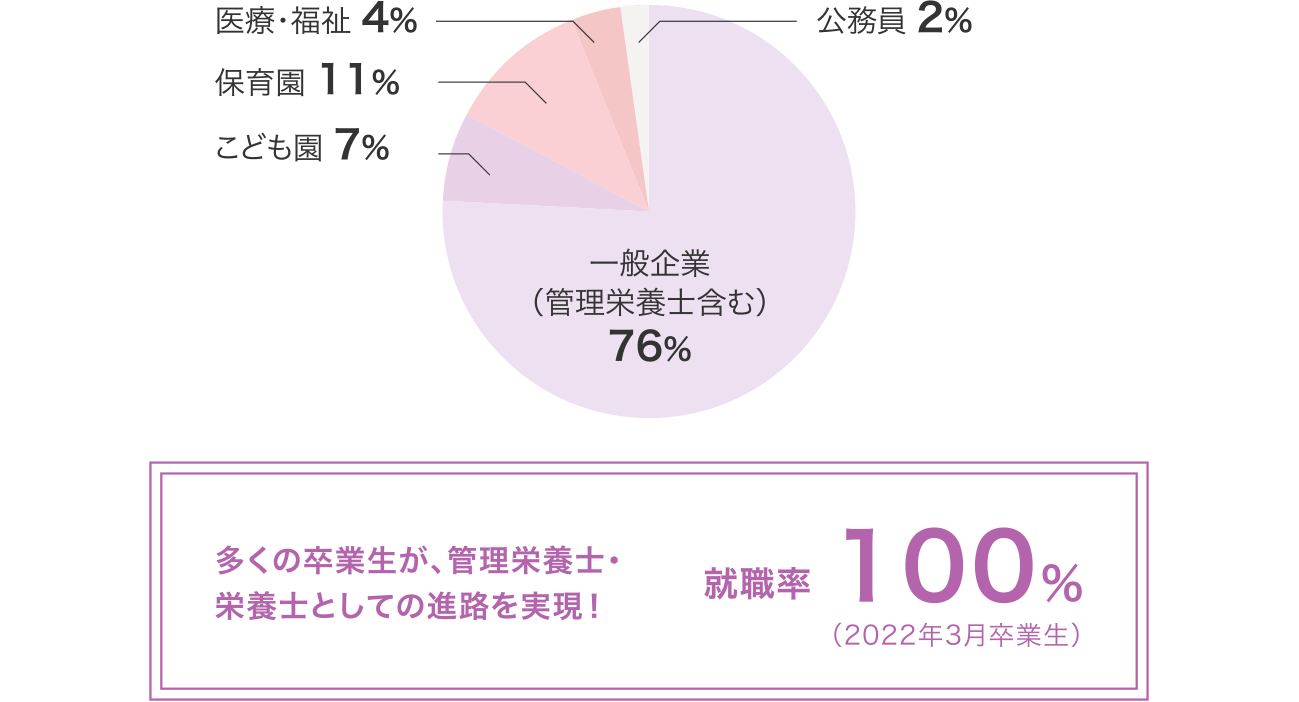

めざす進路は地域・社会で必要性が高まる現場

- 医療機関

- 福祉施設

- 教育機関

- 行政機関

- 給食施設

- など

-

arrow

arrow

{ 目指す免許・資格 }

管理栄養士国家試験受験資格、

栄養士、栄養教諭一種免許状、

食品衛生管理者及び食品衛生監視員(任用)資格

{ 予想される進路 }

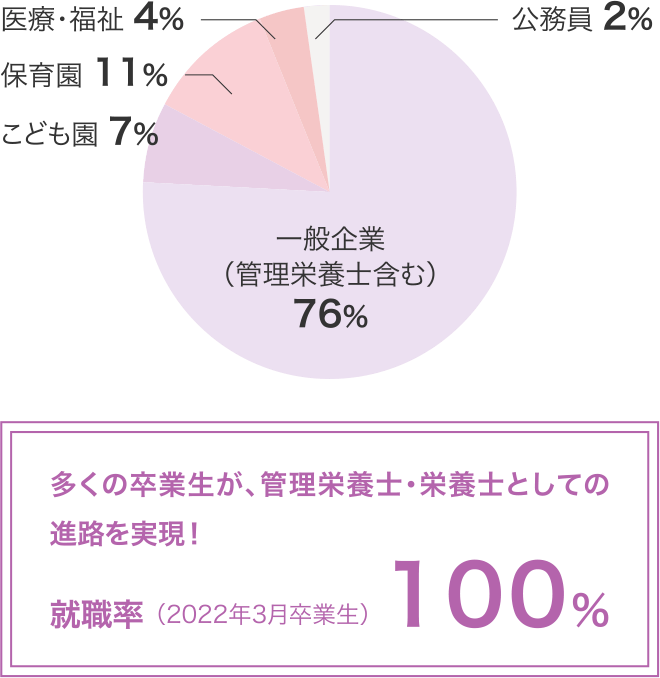

医療機関、社会福祉施設、行政機関、研究・教育機関、一般企業 など